「読者からひと言」に編集部が掘り下げてお答え!

読者の広場(番外編)/ハエの対策について

2025.04

151号の読者アンケートより

農場におけるネズミ対策は大変参考になります。今年は暑かったせいか、ゴキブリやハエが大量発生しました。良い対策法があったら教えてください。

(群馬県・乳牛 ミルクばあさん)

『ちくさんクラブ21』151号の読者のアンケートで、害虫対策を知りたいというご要望をいただきました。今回はハエに焦点を当て、「教えて!中研」の過去の記事を基に対策をお伝えします。

1.ハエの生態

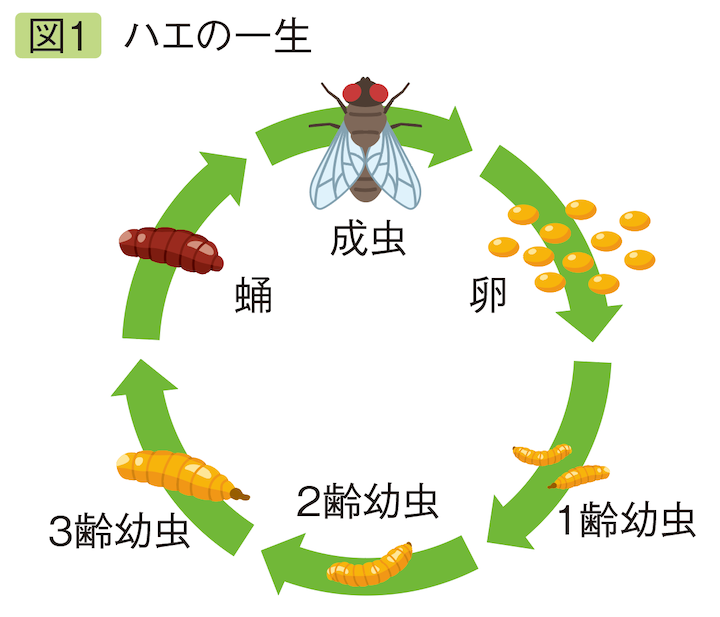

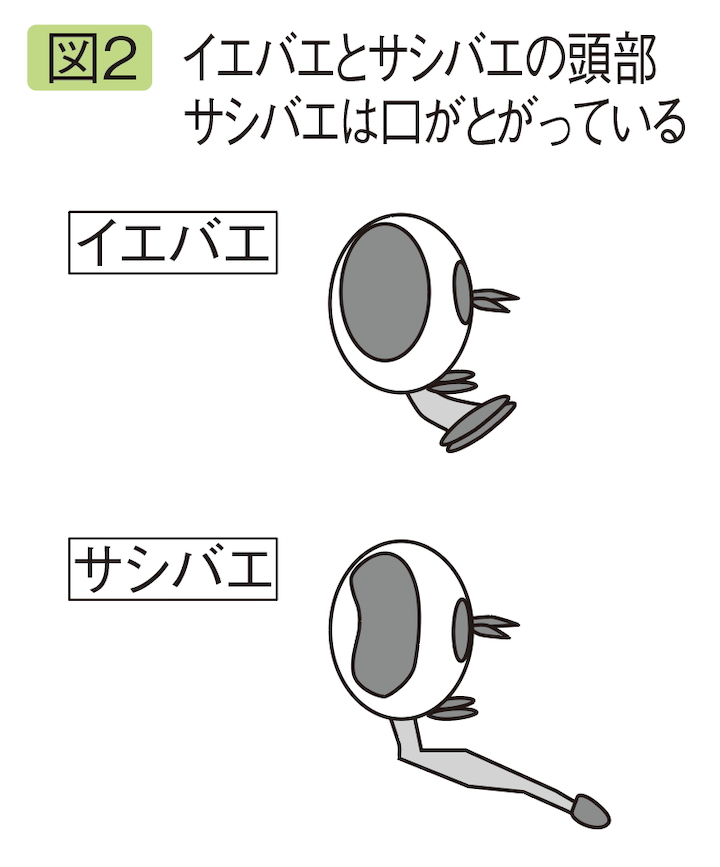

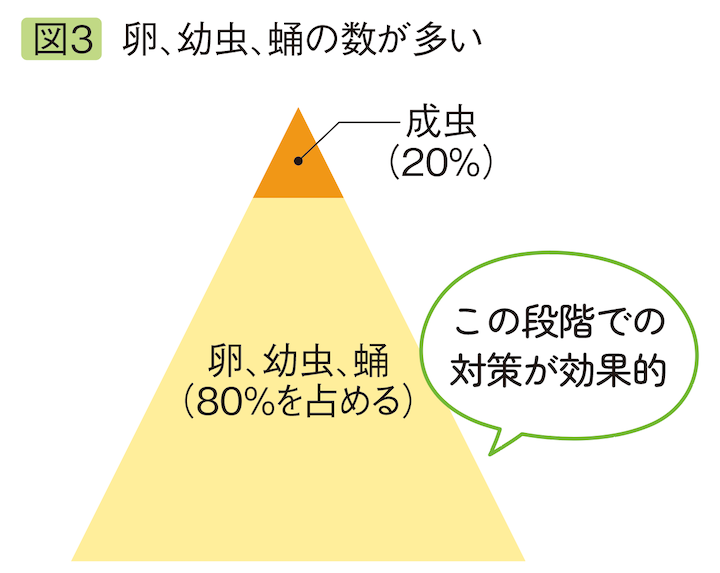

ハエには多くの種類がありますが、代表的なイエバエとサシバエを紹介します。イエバエもサシバエも、成虫期間の長さを1とすると、卵と幼虫の期間は3、蛹は2となります。つまり、ハエの一生のうち、成虫でいる期間は2割にすぎません。数についても同様で、成虫は全体の2割です。ハエ対策は、飛び回る虫に殺虫剤をかけるだけの印象ですが、実は成虫になる前段階での駆除が重要になります。

2.ハエ対策の考え方

ハエ対策として、ハエ取り紙を使ってハエの発生状況を把握します。同じ場所で定期的にハエ取り紙を交換し、紙に付着したハエの種類と数を観察すると効果的な対策につながります。

ハエの種類が判明したら、次は「発生源対策」です。発生源とは卵が成虫になる場所のことです。対策として、「❶生態的防除法」と「❷化学的防除法」があります。

❶生態的防除法

糞を片付ける、汚れを落とす、乾燥させる、堆肥を切り返すなどの作業により、ハエが増えにくい環境をつくる方法です。放置された糞が少ない状態を保てば、発生源は少なくなります。

❷化学的防除法

使用薬剤はIGR剤(※)で、幼虫が成虫になることを阻害します。このIGR剤は幼若ホルモン様物質とキチン合成阻害剤の2種類があります。同じIGR剤を長期間使うと、ハエに抵抗力がつくため、異なるIGR剤をローテーションして使います。成虫の生息場所を事前に把握して散布することで、効率的な駆除が期待できます。成虫に対しても噴霧殺虫剤を散布しますが、こちらも薬剤耐性に留意します。

※IGR剤:Insect Growth Regulatorの頭文字を取ったもので、昆虫成長制御剤とも呼ばれています。

PDF: 924.72 KB