生産性向上のための技術紹介

「くみあい養鶏生産性向上ヒント集」リニューアルしました!

2024.07

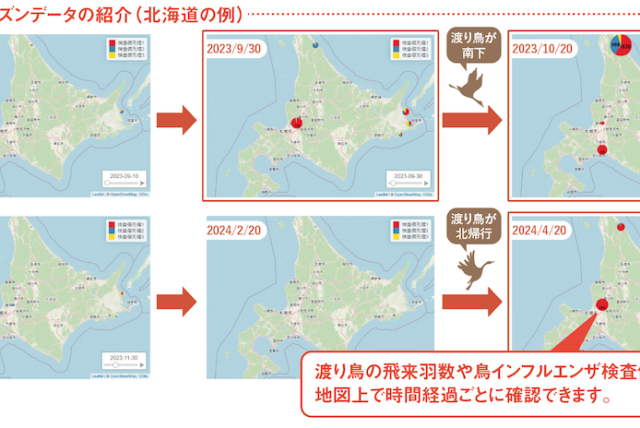

全農では「生産性の向上」をテーマとした「くみあい養鶏生産性向上ヒント集」を2009年に発行し、これまで多くの生産者の皆さまにご利用いただきました。一方で、養鶏を取り巻く情勢は、高病原性鳥インフルエンザの蔓延や飼料価格高騰など変化しており、現場で必要な情報や技術も大きく変わってきております。この度15年ぶりに生産性向上ヒント集をリニューアルいたしました。今回は、その中から「卵重コントロール」と「破卵の低減」をピックアップしてご紹介いたします。