宮城県蔵王町 蔵王酪農センター

蔵王酪農を守るため 地域に根差した”実験農場”

2025.01

一般財団法人蔵王酪農センター(Zao dairy center)

理事長:冨士 重夫さん

本社:宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字七日原251-4

従業員数:60人

飼養頭数:乳牛95頭(経産牛)

生乳生産量:920t/年

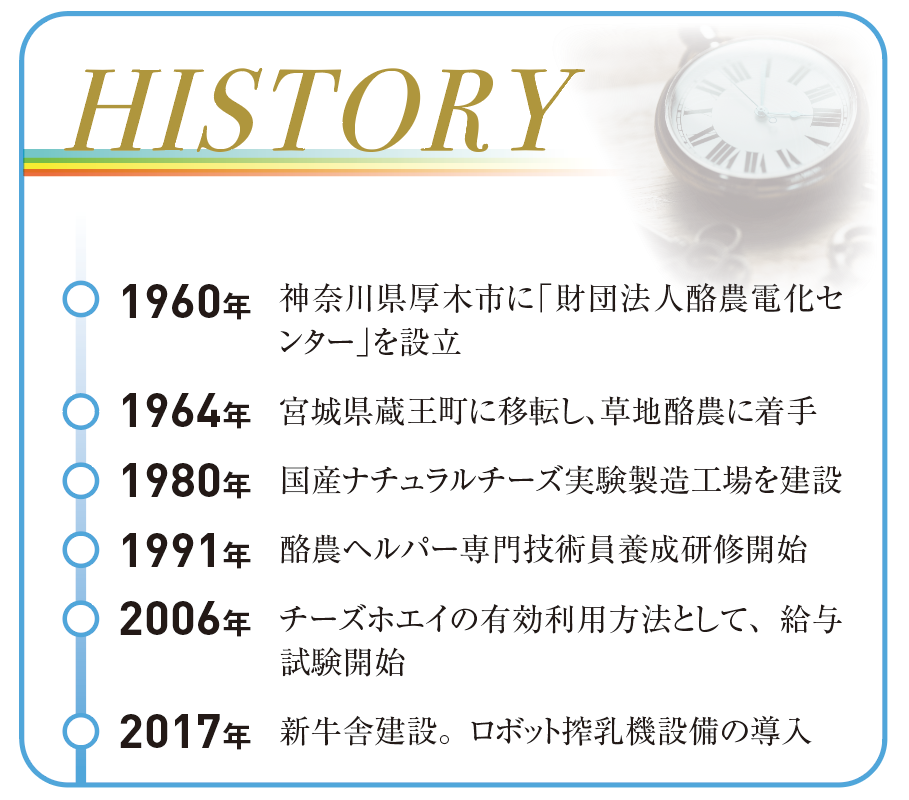

神奈川県厚木市から宮城県蔵王町へ移転して今年で60年を迎えた一般財団法人蔵王酪農センターは、生乳の生産だけでなく乳製品の研究や製造販売にいち早く取り組んだことでも知られている。独自ブランド「蔵王チーズ」は国産ナチュラルチーズの先駆けとして県内外の消費者に幅広く支持され、手土産や地元自治体のふるさと納税返礼品としても人気が高い。地域に根差した経営手法や方針は製造部門やサービス部門に留まらず、根幹となる生産部門も同様だ。法人設立時に掲げた“実験農場”という理念はいまも大切に堅持し、蔵王連峰の山麓に広がる約110haもの敷地面積を生かした牧場経営を続けている。

新しい時代の酪農を実践し、学びを得る

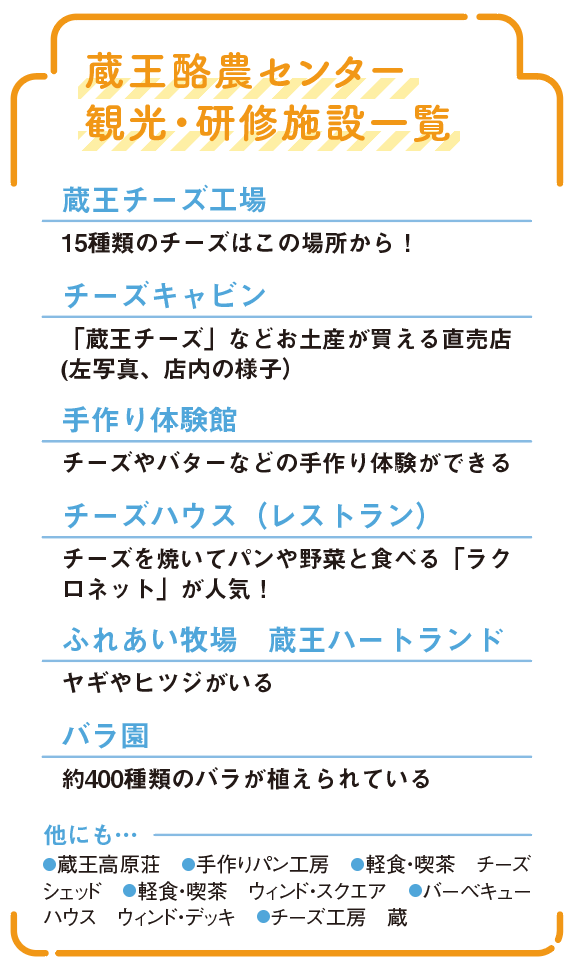

蔵王酪農センターは、高原の自然に囲まれたチーズ工場とチーズ直売所、レストランなど複数で構成する。蔵王観光の定番の立ち寄りスポットだ。

生産部門では2017年に畜産クラスター事業を利用して牛舎を新築し、ロボット搾乳機を蔵王周辺で初めて導入した。新しい時代の酪農を実践し、学ぶためだという。農場長で生産部の川村和記課長はロボット搾乳機を導入したメリットについて「作業が合理化され、少ないスタッフでも余裕のある飼養管理ができるようになった。これまで不都合は起きていませんが、乳房や乳頭の向きによっては個体ごとの調整が必須。ロボットになったとはいえ、すべて機械任せということはなく、牛を見ることは欠かせません」と話す。牛舎にはロボット搾乳機の他、4頭を同時に搾乳できるアブレストパーラーを備え、個体の特性に合った2通りの方法で搾乳ができるようになっている。

(農場長で生産部の川村課長)

現在の飼養頭数は経産牛95頭(搾乳牛70頭)で、昨年度の出荷乳量は920t。ロボット搾乳機を据えたコンポストバーン牛舎には最大100頭を飼養可能だ。増頭や更新は基本的に自家育成の方針で、別棟の育成牛舎には約50頭の未経産牛を飼養する。

生産部門は2人のパート社員を含めた10人のスタッフが担い、製造部門やサービス部門を合わせた全体では約60人のスタッフがセンターを支えている。生産部門は牧草栽培も担当し、1人が専任業務として耕作地の管理に当たり、収穫時などは他部署の人員も作業に加わりスタッフ総出で行う。今年の作付け面積は80haで、ここ数年はオーチャードグラスをメインに栽培。円安による輸入飼料価格の高騰傾向を受け、センターでは一昨年から所有農地だけでなく耕作放棄地を10haほど借り受けて耕作面積を増やしている他、収量を見込める草地の更新に手間をかけ、自給粗飼料の増産に努めている。

「地域で助け合っています」

エコフィードの活用で、生産コスト高に対応

自前のTMRセンター エコフィードを積極活用

農場から30分ほど離れた場所に、センターが運営するTMRセンターがある。担当する生産部の毛利靖幸課長は「自家産粗飼料の割合は重量ベースで3割ほど。収穫量を増やすために草地更新を実施し、栄養化が高く品質が安定した牧草作りを心がけている」と話す。

高騰する飼料コストを低減しようと、発酵飼料にエコフィード(食品残さから製造された飼料)を活用している。TMRセンターで扱っているエコフィードは、ビール製造の副産物である麦芽粕がメイン。月に2回ほど仙台市にあるビール工場から脱水とサイレージ処理されたものが運ばれてくる。1回の搬入量は13tで、タンパク分が多く含まれていることから飼料として優れているという。毛利課長は「まとまった量を定期的に入手でき、品質が安定しているため、飼料の設計がしやすく助かっている」と話す。

この他に、ウイスキー粕やチーズ製造で発生するホエイも配合している。チーズ製造の副産物であるホエイは加工処理後にオリジナル商品である乳清飲料「MOLK(モルク)」としても販売しているが、飼料に混ぜることで嗜好性が良くなり、餌の食い込みが違うという。エコフィードとして使うことで廃棄にかかるコストが削減できるメリットもある。ホエイを飼料に活用しているのは全国的にも珍しいという。

「栄養価が高く、安定品質の牧草作りを心がけています」

TMRセンターは、蔵王酪農センターで使う飼料の他に、蔵王周辺の酪農家7戸向けの飼料も製造・販売している。現在、育成牛向けのドライ飼料を年間1500t、経産牛向けの発酵飼料を年間3000t供給する。JA全農くみあい飼料(株)が利用者に合った飼料を設計し、各農家に提案している。同社の担当者は「コストを抑えて農家の負担を減らすことを最重要課題と捉え、頭数や経営に合ったメニューを提案している。生産者との信頼関係を大切に築きながら経営をサポートしていきたい」と話す。

スタッフ一丸で生産 草地更新、圃場拡大で質のよい粗飼料の収量を高める

15種類のチーズを製造 研修制度も充実

施設内にある工場では現在15種類のチーズを製造し、クリームチーズをはじめとしたフレッシュチーズの他、ゴーダチーズやチェダーチーズなどの熟成チーズも作っている。原料は蔵王山麓の酪農家が生産した新鮮な生乳。年間5000tを仕入れ、チーズやバターなどの乳製品、加工原料用の業務用牛乳などを製造している。

センターではチーズ作りを学ぶ年4回の研修だけでなく、乳業メーカーや畜産団体の社員研修、農業高校や農業大学校の実習やインターンを積極的に受け入れており、多様な飼養環境を見て学べる場となっている。チーズ研修にはこれまで延べ2000人以上の人が学びに訪れた。

チーズを食べに来てね

生産コスト高が経営を圧迫 販路拡大などで回復目指す

飼料価格の高騰は、蔵王周辺の生産者はもちろんのこと、蔵王酪農センターの事業経営にも深刻な影響を与えている。センターは草地更新と圃場拡大で質の良い粗飼料の収量を増やしつつ、経産牛の飼養頭数を縮小するなどの対策を講じてきた。さらに燃料や電力、資材などの値上がり傾向も続いていることから、商品価格を見直し、卸販売先への配送業務を発送対応に切り替えるなどして、物流コストの削減にも努めている。

センター執行役員で生産部の佐藤正部長は「コロナ禍の旅行自粛によって一時は売り上げが30%減少し、非常に大変でした。来場者は徐々に戻ってきていますが、団体のツアー客は回復していません」と、厳しい現状を打ち明ける。

落ち込んだ客足を取り戻す取り組みとして、限定のチーズ販売や特別セールをうたったイベントを毎月開催し、インターネット交流サイト(SNS)での広報戦略やネット販売にも力を入れている。スーパーへの販売も増やし、販路拡大に努めている。

佐藤部長は「センターは蔵王観光になくてはならない施設。この地域から酪農をなくしてはいけないとの思いは、コロナ禍でさらに強まった」と力を込める。「町や周辺施設、それぞれの生産者と力を合わせ、地域全体が良くなるために尽力していきたい」と熱い思いを語った。

PDF: 1.73 MB