きてみて!うちの学校/栃木県立栃木農業高等学校

2025.01

栃木県立栃木農業高等学校は1907年、農村指導者の育成を目的に栃木県下都賀郡立栃木農学校として城内町の圓通寺を仮校舎として始まった。

開校してから117年。動物科学科では、生産物を得るための家畜と、人の生活に貢献する社会動物の飼育から、その利用に関する知識と技術を習得し、それらを実践する関連産業従事者を育成している。

今回は、動物科学科・生産動物コースの3年生に密着し、日々の学びの一部を紹介する。

2年次から専門コース 飼養管理から経営まで幅広く

栃木農業高等学校には、農業を家業とする生徒だけでなく、農業に接点のない家庭で育った生徒など、さまざまな背景を持った生徒が通っている。2019年度に学科を再編し、動物科学、植物科学、食品科学、環境デザインの4学科を新たに設置。2年次にそれぞれの専門コースが用意されている。動物科学科は社会動物コースと生産動物コース(3年生18人、取材時)に分かれ、専門分野の学びを深めている。

動物科学科の実習は、送迎バスで約30分離れた岩舟農場で行う。岩舟農場には、和牛30頭、豚100頭を飼養しており、1年生は金曜、2年生は火曜と水曜、3年生は月曜と木曜に実習を行っている。本校舎では一般科目や専門分野の座学などを行い、ホルスタイン種3頭やトカラヤギ雑種1頭の他、犬やモルモットなどの小動物で実習をする。

和牛甲子園には第1回から参加している。第5回では枝肉評価部門・優良賞、第6回では取組評価部門・優良賞、第7回では枝肉評価部門・審査委員特別賞を受賞した。25年1月に開催する第8回大会にも参加を予定している。

校名

栃木県立栃木農業高等学校

所在地

【本校舎】栃木県栃木市平井町911

【岩舟農場】栃木県栃木市岩舟町曲ケ島2069

生徒数

456名(女性180名 男性276名)(2024年5月1日時点)

創立

明治40(1907)年4月30日

学科

動物科学科、植物科学科、食品科学科、環境デザイン科

特徴

県内唯一の単独農業高校。生産物の販売や学校給食への食材提供、同校の生産物や地元食材を活用した商品開発、里山再生プロジェクトなどを行っている。各学科の特色を生かした地域連携、貢献活動を推進し、地域を支える人材の育成に力を入れている。

押久保 万(おしくぼ かず)先生

動物科学科では、動物の飼育に携わることで命の尊さや食の大切さについて学ぶことができます。生徒には、日々の飼育管理を通して仕事に対しての責任感や周囲への思いやりを培ってほしいと思っています。

学校産の牧草サイレージを給餌

粗飼料をほぼ100%自給 エコフィードは模索中

現在は粗飼料をほぼ100%自給している。かつては乾燥チモシーを購入していたが、岩舟農場の果樹を本校舎に移すことになり、空いた畑を牧草地に転換していった。暖かい気候でよく育つイタリアンライグラスを収穫し、給餌しているという。「本当は生徒自身に栽培管理を経験してほしいですが、農場は本校舎からかなり距離があります。収穫の際に乾燥しすぎてもよくないが天候による細かい条件があるため、農場のスタッフが管理しています」と動物科学科の押久保万先生は説明する。

エコフィード(食品残さから製造する飼料)の積極的な利用も模索している。近隣のせんべい工場から廃棄されるせんべいを豚舎で利用。せんべいは腐敗の心配が少なく保管がしやすいという。以前、カット野菜工場の廃棄野菜を検討したが、水分が多くすぐに腐敗するため断念した。いずれにしても、実習準備や農場の管理で教師が多忙なため、農場に食品残さを運び込んでもらう必要があり、搬入について課題がある。

実習を通して自ら課題を発見し、

解決する力を身に付けてほしいです

福田 芽生(ふくだ めい)さん(左)

実習で削蹄師の仕事を間近に見られたのが良かったです。蹄を削る場面は動画投稿サイトで事前に見ていたのですが、牛を落ち着かせるための声かけや口に金属を当てて足から意識をそらせるテクニックなど、削蹄作業に取りかかる前の準備の重要さを実感しました。動画視聴だけでは知ることができないとても濃い内容でした。

遠藤 唯羽(えんどう ゆいは)さん(右)

犬などの小動物を勉強したくて高校に入学したのですが、実習を重ねるうちに「牛を勉強したい」と思うようになりました。今後は進学して専門分野の知識を深め、一貫経営の牧場で働きたいと思っています。子牛から継続的に関わることで品質の良い牛を育て、出荷したいと思います。

ICT機器活用で生産性アップ

ICT機器を積極的に活用生徒も有効性を実感

同校は、ICT(生産性の向上や省力化を実現させる情報通信技術)機器を活用。生徒が就職先で困らないように生産現場の現状を教えている。

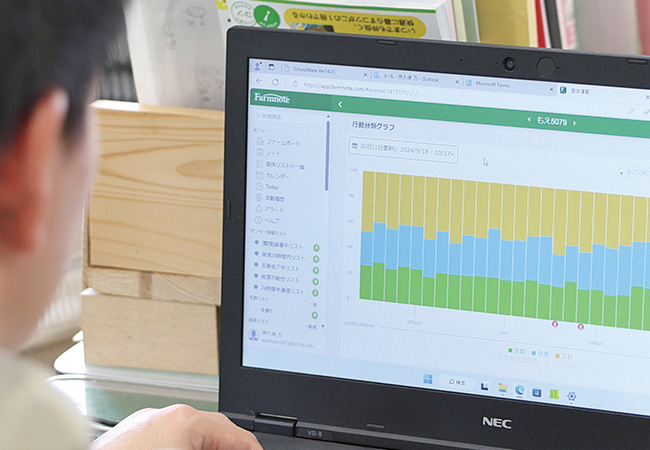

「Farmnote(ファームノート)」では日々の飼養管理に加え、主に牛の発情状態をモニターしている。「農場の菊地修平先生が家畜人工授精師の有資格者なので、発情通知が届いたタイミングで対応してもらっています」と押久保先生は説明する。

「牛温恵(ぎゅうおんけい)」は、主に分娩監視に用いている。事前に出産のタイミングが分かるため、過度な見回りが必要なく、管理の負担を減らすことが可能だ。

これらの機器は、複数のユーザーアカウントを登録できるため、学校から貸与されているタブレットはもちろん、生徒所有のスマートフォン(任意)に日々の情報を通知することもできる。「ICT機器がない生産現場は考えられない」と、生徒もその有効性を実感しているという。

古橋 叶望

(ふるはし かなみ)さん(左)

牛の環境改善の課題研究で学びがありました。そのホルスタインは明らかにストレスを抱えていて、日光が当たらない狭い空間と移動に制限があることが原因だと推定。放牧地を作ることで改善したのですが、先生から指示されるのではなく、自ら考え、実行したことが自信になりました。

藤沼 大志

(ふじぬま たいし)さん(中央)

2年生のときに日本学校農業クラブ全国大会の家畜審査競技会・乳用牛の部で最優秀賞を獲得し、とてもうれしかったです。去年の競技会では実家が酪農家なので家の牛で練習をしていたのですが、成績が振るわずに自信を喪失してしまいました。「今回はとても難しかったよ」と押久保先生はおっしゃってくれましたが、悔しかったです。

宇賀神 絢香

(うがじん あやか)さん(右)

イルカやシャチなどの海の生き物が好きだったので、水族館の飼育員を目指していましたが、実習で牛と接するうちに楽しくなって、牛にかかわる仕事がしたいと思うようになりました。私たちが接する態度は牛にしっかりと見られていて、集中力が欠けていると暴れることもあります。牛に対する向き合い方を実習でしっかりと学びました。

PDF: 1.28 MB