海外レポート アメリカ合衆国 United States of America(USA)

JA全農提携ウィリアム・H・マイナー農業研究所

米国の酪農情勢と乳価について 大和田研究員が解説

2025.04

JA全農は、1996年から業務提携する米国ニューヨーク州のウィリアム・H・マイナー農業研究所(以下、マイナー研)に研究職員を毎年1人派遣しています。2024年4月からは大和田尚研究員が駐在しています。今回は、日頃からマイナー研との共同研究に加え、米国の酪農・畜産業界に関する最新技術を研究している大和田研究員が、米国における最新の酪農情勢などについてレポートします。

①米国の酪農情勢

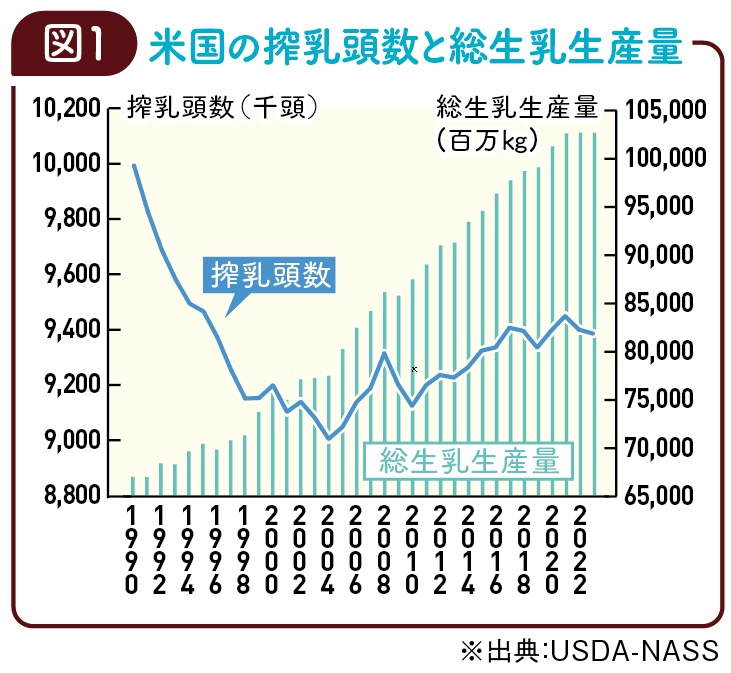

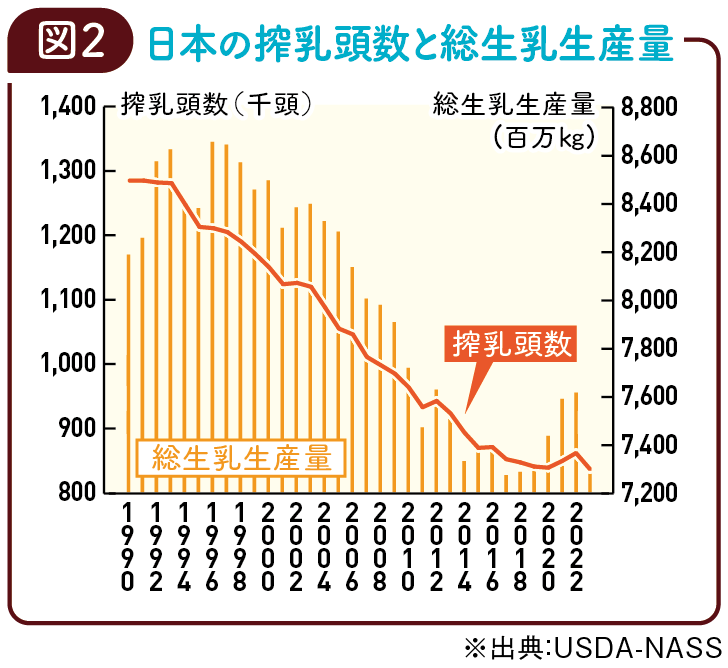

米国の搾乳頭数は2004年まで減少傾向でしたが、それ以降は増加傾向となっています。一方、総生乳生産量は年々増えています(図1)。これは1頭当たりの平均乳量が増えていることに起因します。

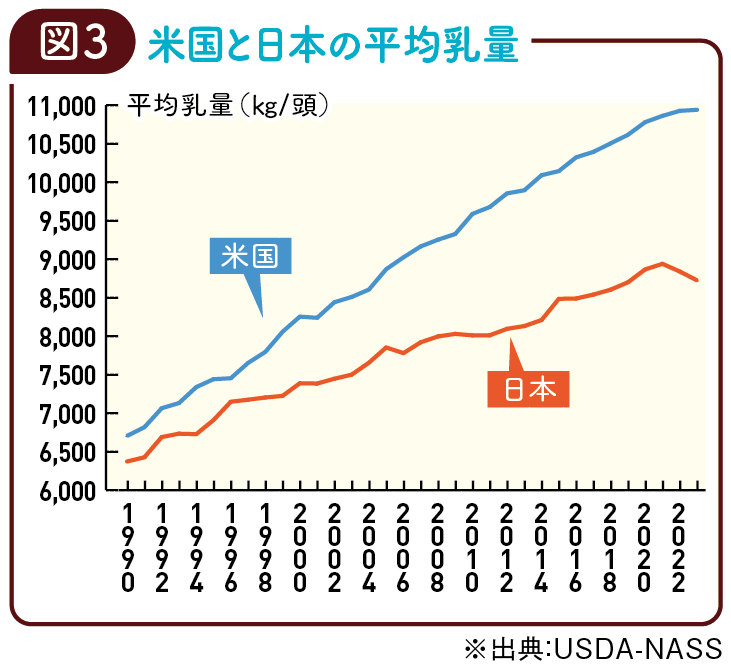

1頭当たりの平均乳量は、日本においても増えていますが、米国はそれを上回る勢いで増えています(図3)。米国における1頭当たりの平均乳量増加には、飼料管理技術や牛舎構造の改善が貢献していると報告されており、2000年以降の平均乳量の増加には遺伝的な改良が79%以上貢献しているとCouncil on Dairy Cattle Breeding(CDCB)が発表しています。

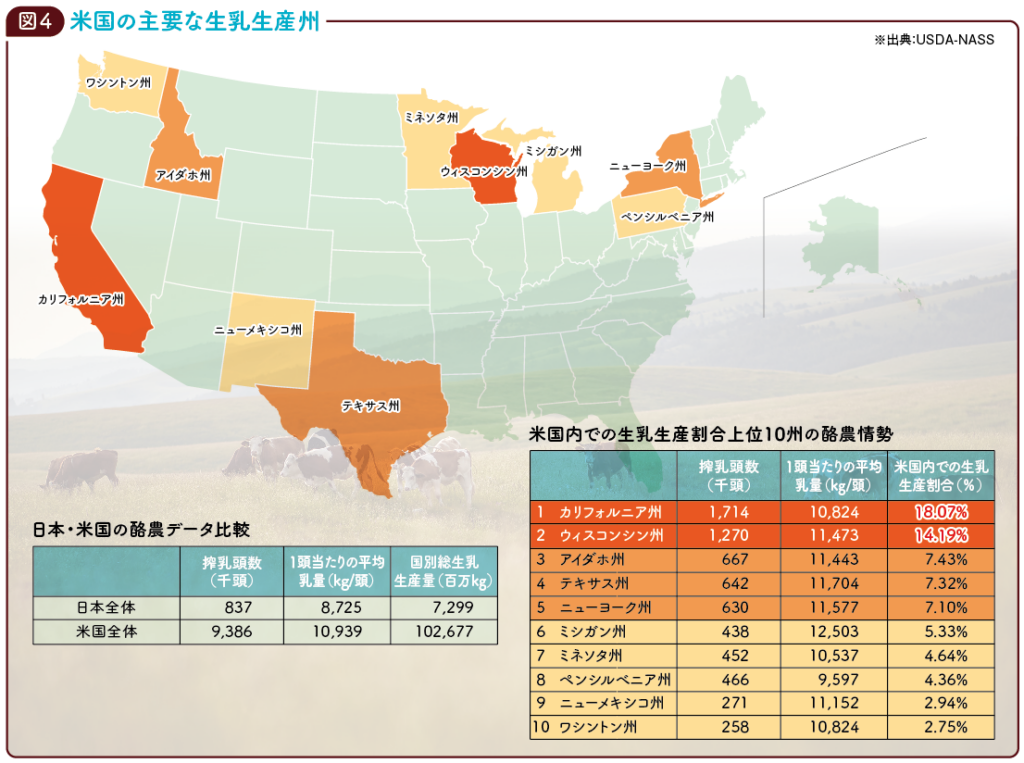

米国で最も搾乳頭数が多いのは、1714千頭のカリフォルニア州(米国の生乳生産量に占める割合は約18%)です。次に多いのは1270千頭のウィスコンシン州(同約14%)。その他、アイダホ州が667千頭(同約7.4%)、テキサス州が642千頭(同約7.3%)、マイナー研があるニューヨーク州が630千頭(同約7.1%)と続きます(図4)。

カリフォルニア州をはじめとした米国西部の酪農は1軒当たりの平均飼養頭数が1000頭を超えており、大規模農場が非常に多いことが特徴です。一方、ニューヨーク州やペンシルベニア州などの北東部は、平均飼養頭数が300頭未満と報告されています。西部と比べると比較的中小規模の農場が多いエリアとなります。この違いは、各地域で生産できる作物や労働力を確保する難易度などさまざまな要因があります。

日本と米国の酪農情勢を比較!

②米国の乳価

米国では生乳は用途別にクラス分けされており、用途別の利用数量に対して加重平均した金額が乳価として支払われます。そのため、乳製品の消費動向などにより乳価が乱高下しやすいシステムとなっており、結果として乳価の変動による経営的なリスク低減のために農場の大規模化が進んでいます。

また、西部では北東部と比べると乳価が低く、西部が北東部よりも大規模な農場が多い要因の一つとされています。さらに、大規模化するためには新たな牛舎の建設が必要となります。新しい牛舎では高度なテクノロジーや効率的な牛舎構造などが活用でき、1頭当たりの生産効率が向上し、生産単価の圧縮が実現できています。一方、米国内では中小規模の酪農場にとっては乳価の乱高下により経営が厳しい場面が多くなっているのも事実です。

マイナー研&駐在員をご紹介

JA全農畜産生産部飼料畜産中央研究所研究職員 大和田 尚さん

2015年:東京農工大学大学院農学府 修了

2015年:JA全農 入会 畜産生産部 飼料畜産中央研究所 笠間乳肉牛研究室

2020年:JA東日本くみあい飼料株式会社 出向

2024年:JA全農 畜産生産部 飼料畜産中央研究所 笠間乳肉牛研究室

ウィリアム・H・マイナー農業研究所 駐在

ウィリアム・H・マイナー農業研究所

搾乳牛を約500頭飼養する、米国内でもトップクラスの研究所。教育や地域貢献にも力を入れており、大学生を対象とした農場実習や、ニューヨーク州立大学プラッツバーグ校の調査研究拠点としての施設開放などを行っています。また、周辺地域の酪農家(カナダを含む)に最新の酪農情報を提供しています。

PDF: 528.00 KB