石川県内灘町 ホリ牧場

深刻な地震被害から 周囲の助けを支えに復興

2025.04

株式会社ホリ牧場(hori farm)

代表取締役:堀達夫さん

本社:石川県河北郡内灘町字湖西243番地

従業員数:23人(パートタイムスタッフ含む)

飼養頭数:経産牛430頭、育成牛130頭

生乳生産量:2822t/年(2024年)

石川県内灘町の河北潟干拓地で乳牛を飼養している(株)ホリ牧場。2024年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」では、深刻な液状化被害によって1カ月近く断水に見舞われたが、ボランティアや関係団体の支援によって困難な状況を乗り越えた。従業員の多くは20〜30代で、牛を大切にするホリ牧場の経営理念に共感し県内外から集まる。牧場併設のソフトクリームショップは地元住民や観光客にも人気で、昨年から、お腹がごろごろしにくいとされる「A2ミルク」も発売している。持続的で環境負荷の少ない酪農を目指しながら、地震で被災した酪農家と手を取り合い、復興を後押しする。

2024年能登半島地震から1年4カ月― 地域で手を取り合い復興へ

ホリ牧場の対応

- 水確保のため、2tタンクを積んだダンプカーで朝から晩まで給水所と牧場を往復

- 「災害行動マニュアル」に沿った行動

- 近隣農家から被災牛の引き取り

被災直後の内灘町

ホリ乳業のローリー車の中身は生乳ではなく水道水が入っている(24年1月13日撮影)

2024年1月1日に発生した能登半島地震から1年4カ月が経過した。地震による被害は震源地となった石川県の能登地方だけでなく北陸全体に及び、震源から離れた地域でも強い揺れによって甚大な液状化被害が生じた。

金沢市に隣接する内灘町でも液状化被害が広範囲で発生。地面が波打ち、上下水道の配管が至るところで損傷するなどした。その影響で町内の一部地区では断水が続いた。

ホリ牧場がある内灘町湖西の河北潟干拓地でも断水が1カ月近く続き、酪農団地では通常の牛舎作業と並行して水の確保に追われた。酪農団地から出荷される生乳量は県内生産量の約半分を占め、育成牛を含めた飼養頭数は団地全体で約1800頭(経産牛1300頭)に上っていた。

当時、約430頭の乳牛(経産347頭、育成78頭)を飼養していたホリ牧場では、牛の飲み水や搾乳機器の洗浄などで1日50tの水が必要だった。しかし、震災直後は十分な量の水と資材を確保できず、苦労して汲んできた水を小さなバケツで1頭ずつ与えるしかなかった。牛たちはすぐに飲み干したが、お代わりを与える余裕はなく、喉の渇きを訴える牛の鳴き声は途切れることがなかった。断水は牧場の存続を揺るがすほどの深刻な事態だった。

続く断水、牧場の窮地ファンやボランティアが集結

ホリ牧場の代表取締役で牧場長を兼務する堀達夫さん(67)は当時について「2tタンクを積んだダンプで給水所と牧場を朝から晩まで往復し、水を確保するために必死でした」と話した。SNSなどで窮状を知った人たちが給水ボランティアに駆けつけてくれたおかげで困難を乗り切れたという。他県からやってきた運送会社が10tトラックで水を無償で運んでくれたり、ホリ牧場の牛乳やソフトクリームのファンだという地元住民が給水作業を手伝ってくれたりしたこともあった。

ボランティアが集まり、牧場から車で10分ほどの消防署で給水が可能となった頃から、徐々に給水作業の労力が軽減。JA全農くみあい飼料(株)から届いた折り畳み小型プールなどを牛舎横に設置して貯水槽代わりとして使い、井戸用ポンプを活用してウォーターカップから牛が自由に水を飲めるようになると、ようやく牛たちが落ち着き始めたという。ホリ牧場を含む酪農団地の断水被害は発災27日目に解消した。

被災時にボランティアに助けられました

地震の影響により牧草地にも液状化被害

ホリ牧場が金沢市から乳牛約120頭を連れて干拓地の酪農団地へ入植したのは1982年のこと。当時は28戸の酪農家が団地で営農していたが、現在はホリ牧場を入れて10戸(地震発生時は11戸)が酪農経営を続けている。

環境保全型農業を対象とした県の「みどり認定」を2024年に取得したホリ牧場は牛を尊重し、丁寧に1頭1頭と接することを大事にしている。牛の健康と安全を守るために、無農薬での牧草栽培を長年にわたって実践している。

干拓地にあるホリ牧場の圃場面積は64haで、粗飼料の自給率を高めるために春と夏にそれぞれ2回刈り取り、昨年は約1530tの牧草を収穫。春はイタリアンライグラス、夏はスーダングラスを作付けしている。JA全農くみあい飼料(株)の担当者は「最新の知見や情報を共有し、ホリ牧場の経営に合ったメニューを提案しています」と話す。震災で、圃場も液状化の被害が一部にあったものの、収穫量の減少は少なく牧場スタッフを安堵させた。

JGAP認証取得時に作成災害行動マニュアルが奏功

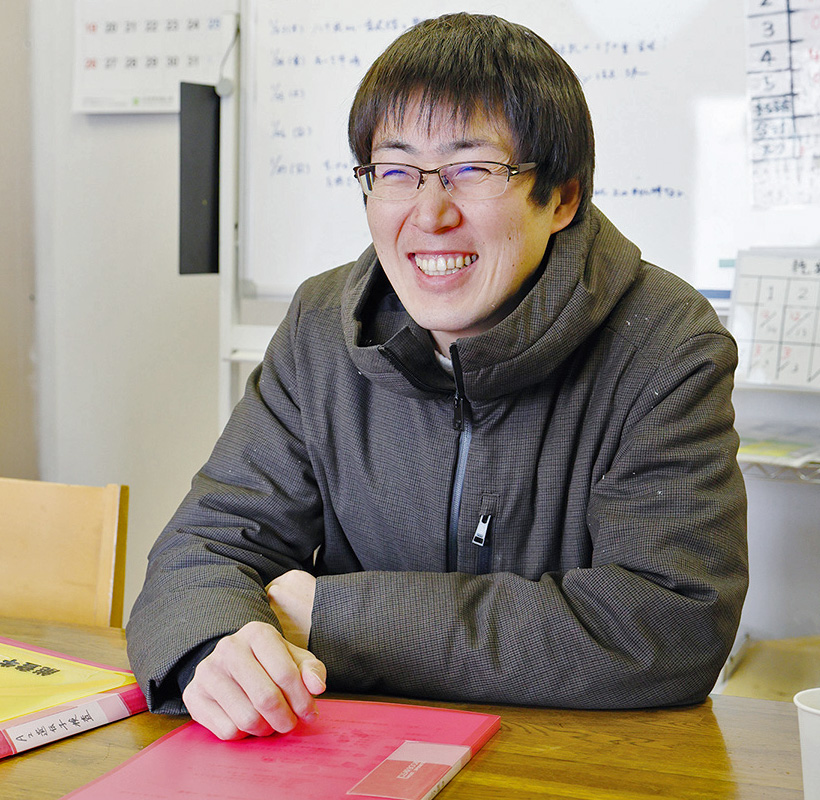

ホリ牧場の専務取締役で長男の堀牧人(まきと)さん(41)は「搾乳牛に対しては粗飼料自給率100%を維持できており、地元のもやしかすとおからのエコフィード(食品残さ飼料)も積極的に活用しています。もやしかすは栄養価が高く、メタンガスを抑える効果もあります」と強調。持続可能な開発目標(SDGs)が目指す環境に配慮した牧場にしていきたいという。

その取り組みの一環としてホリ牧場では24年に日本版農業生産工程管理(JGAP)の認証を取得。乳用牛を飼養する一般の牧場では、中部・関西地区で初めての認証取得だった。

JGAP認証は今後の牧場経営を考えてのことだが、申請手続きのために準備した「災害行動マニュアル」が今回の地震時に役立った。同マニュアルは申請の必須項目ではないが、牧人さんは災害時の避難行動や対処、減災のための備えなどをマニュアル化し、牧場のグループラインで公開していた。マニュアルは従業員間で共有されていたため、内灘町に津波警報が発表された後も、全員が落ち着いて行動でき、スムーズな避難につながった。

環境に配慮した牧場にしていきたいです

震災後は支える側へ 被災牛引き取り

牧人さんは日本獣医生命科学大学を卒業後にNOSAIに就職。獣医師として岩手県遠野市で働いていた時、東日本大震災が発生し、津波など自然災害の脅威を目の当たりにした。今回の地震を「災害はいつ起こるかわからないが、起こるものだと思って準備する必要があります」と振り返り、「マニュアルは作って終わりではなく、見直す作業も大切です」と牧人さん。震災時に緊急連絡先一覧が使いにくかったことを受け、連絡手段を見直してメーリングリストに作り直しているという。

地震で被災した県内の酪農家から相談を受け、ホリ牧場ではこれまで40頭近くの被災牛を引き取った。酪農団地で廃業を決めた1戸もそのままのかたちで引き継いだ。牛を手放さざるを得なかった牧場の中には牧人さんが獣医師として関わっていたところもあり、被災牛の引き取りは仲間の酪農家を支えたいとの思いからだった。

「A2ミルク」の市場に期待 地域の復興を後押し

ホリ牧場の飼養頭数はこの1年で増え、現在は経産牛430頭・育成牛130頭を7棟のつなぎ牛舎で飼養している。そのうちの2棟をA2型遺伝子の乳牛専用として使い、24年3月から、日本A2ミルク協会によって認定された「河北潟A2牧場牛乳」の販売を開始。販売製造はグループ企業である金沢市の(株)ホリ乳業が行い、1Lパックを希望小売価格389円(税込)で販売している。

A2ミルクは牛乳を飲むとお腹が緩くなりがちな体質の人でも飲みやすいとされ、お腹にやさしい牛乳として今後市場の拡大も期待されている。ホリ牧場では、A2の遺伝子検査を全農畜産サービス(株)の協力で行う。JA全農ET研究所にA2牛の採卵をしてもらい、自家産増頭に努めている。

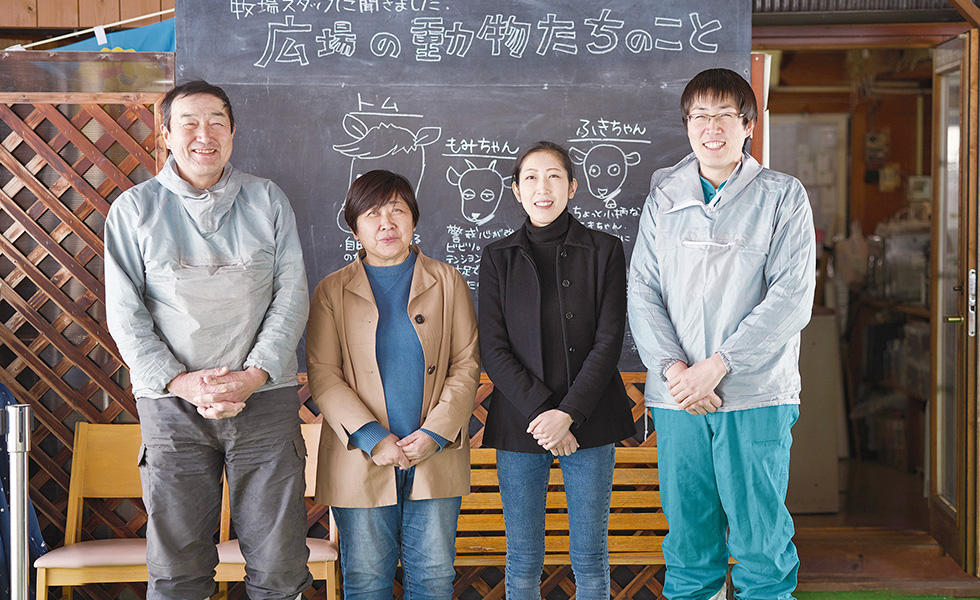

ホリ牧場の従業員は20〜30代が大半で、牛を大切にするホリ牧場の理念に共感して就農している。和気あいあいとした雰囲気の中、それぞれが真剣に牛のことを思い、作業にあたっている。達夫さんや牧人さんも信頼して仕事を任せ、従業員を頼りにしている。

若い従業員が活躍中!

立ち寄りスポット

夢ミルク館(ホリ牧場内)

営業時間▶10:00~17:00

※11月・2月は16:00まで

定休日▶木曜日

※12月~1月は冬季休業

※2月は土日祝のみ営業

※7月~8月は無休

PDF: 1.64 MB